Юсьва

Лебеди дали название селу

В переводе с коми-пермяцкого Юсьва – лебединая вода. По преданию на реке, протекающей около села, в былые времена обитало очень много лебедей, поэтому река стала называться Юсьвой. На берегу этой реки, в восьми километрах от ее впадения в реку Иньву, возникло поселение с таким же названием.

Но можно расшифровать и иначе. Слово юс, юсь, – это родовые имена, встречающиеся у многих тюркских кочевых народов, ва в языке коми – река. В таком случае, название Юсьвы следует понимать так: «река рода Юс (Юсь)».

Юсьва (Юсва) – правый приток Иньвы. Распространено мнение, что компонент юсь связан с коми юсь – лебедь. Это не лишено основания. Фауна в топонимии Верхнего Прикамья представлена очень широко. Однако с названием Юсьва не все так просто. Старшее поколение коми-пермяков Юсьвинского района упорно сохраняет традиционное произношение с твердым «с» - Юсва.

Впервые название встречается в писцовой книге И.И. Яхонтова (1579): «деревня Юсва на реке на Юсве». В таком же звуковом составе слово повторяется в писцовой книге М. Кайсарова 1623-1624 гг. Следовательно, юсь на месте юс- появилось позже и в результате сближения непонятного юс- со своим словом юсь – лебедь. Коми-пермяки здесь сменили группу удмуртского населения. Названия с корнем юс- (иногда юск-, юськ-) действительно встречаются в Удмуртии. Исследователи удмуртской топонимии связывают эти названия с общепермским юськ – лебедь. Но звучание его было искажено еще до того, как слово попало в письменные источники Перми Великой. Кем, сказать трудно. Когда некоми население в бассейне Юсьвы было ассимилировано, на месте чуждого юс- снова появилось понятное и близкое местным жителям юсь. Ныне реку и село на ней все чаще называют Юсьва.

Деревня Юсва на реке на Юсве

Юсьва – поселение старинное. Первые сведения о селе дошли до нас из Переписи Перми Великой 1579 года. В писцовой книге И.И. Яхонтова «деревня Юсва на реке на Юсве» значится починком. В «Толковом словаре русского языка» В. Даля – слово «починок» имеет несколько значений. Одно из них определяет починок, как «начало или заклад новой пашни в лесу, а с него, и заселенья». Поэтому 1579 год принято считать годом основания села Юсьва.

Далее деревня Юсва упоминается в переписи 1623-1624 годов. В писцовой книге М. Кайсарова отмечено, что в ней было 8 пашенных дворов, 1 бобыльский и два пустых.

В 1647 году село упоминается уже как погост Георгиевский (по словарю В. Даля одно из значений слова «погост – подворье, заезжий, постоялый двор на отшибе, вдалеке от селений» и другое значение «погост – приход сельский»). В 1647 году в нем была построена деревянная трехпрестольная церковь в честь Георгия Победоносца. Первым священником служил Иоанн Пономарев, затем Алексей Гаревский и отец и сын Девлетьяковские (Иоанн и Петр). Рядом с церковью была часовня и кладбище. Церковь была срублена добротно. По мнению старожила села Боталова Михаила Павловича, сегодня еще можно увидеть следы застройки церкви на углах в задней части здания. Позже, в конце 19 века в селе был построен каменный храм Александра Невского (в 1929 году был закрыт, а в 1936 году разобран).

При переписи Велико-Пермских вотчин именитого человека Григория Дмитриевича Строганова в 1715 году, погост Юсьва назывался Георгиевским.

Юсьва – вотчина Строгановых

Первыми жителями Юсьвы были свободные крестьяне. В 1700 году земли, расположенные по Иньве, в том числе и территория Юсьвинского района, Петром I были проданы графу Строганову Г.П. На протяжении 200 лет крестьяне эксплуатировались служащими графов Строгановых.

Суровая природа не давала возможности крестьянину встать на ноги и поправить свое хозяйство. «Везде куда не взглянешь – грязно, темно, бедно». Крестьянам запрещалось рубить строевой лес. Жили они в курных избах без окон, с небольшими отверстиями, затянутыми бараньей брюшиной, через которую едва пробивался луч света. Избы часто строились из сухостоя и валежника. Поэтому зимой в избах было сыро и холодно, летом – душно. Для хранения домашнего скарба к избе пристраивалась клеть (изба без печи). К избе примыкал двор с конюшней и хлевом без мха, поэтому куры, ягнята, телята вместе с детьми зимовали в избе. Не меньшей бедностью отличалась одежда и обувь пермяка. Бедная часть населения зимой и летом носила лыковые лапти, наиболее зажиточные носили коты, а зимой – чуни. Дополнением служили холщевые и шерстяные портянки. По праздникам большая часть населения носила сапоги-валенки. Ботинки были редкостью. Одежда пермяков была собственного изготовления. Рубашка и штаны приготовляются из холста. Для красоты пряжа красится в различные цвета: красный, алый, голубой.

В Юсьвинском районе еще до революции среди крестьян появилась одежда русского покроя, потому что район примыкает на востоке и на юге к русскому населению.

Неизменной пищей крестьян был хлеб из сорицы (смесь ячменя с овсом) и огородные овощи: редька, капуста, лук и другие. Из напитков – пиво и брага своего приготовления. Редкий год крестьяне обходились своим хлебом, с половины зимы питались покупным. Почти весь свой урожай они отдавали сборщикам податей – наместникам графов Строгановых. Оброк крестьяне платили хлебом и деньгами, на них же лежала тяжелая натуральная повинность – посылка в караван. Сбор налогов сопровождался избиениями непокорных, их стегали плетьми, розгами, отбирали скот за недоимки.

Жестоко эксплуатировались крестьяне и со стороны местных кулаков, которые имели по 8 и более батраков, в горячее рабочее время нанимали поденщиков, снабжали семенами бедняков «исполу» с возвратом половины урожая.

Повинность – посылка в караван (назначение крестьян для сопровождения судов с продукцией промыслов и заводов к местам сбыта) занимала несколько тысяч человек в течение двух-трех летних месяцев, отсутствие которых разоряло крестьян. Крестьяне должны были сопровождать 4 каравана: чугунный – из Билимбаевского завода на Очерский и Добрянский, железный – из Очерского и Добрянского заводов до Лаптева. Самый большой соляной караван отправлялся из Усолья тремя партиями на ладьях, в каждой 120 человек, до Н-Новгорода, Рыбинска.

Соляной бунт в Юсьвинской волости

Весть об отмене крепостного права (1861 г.) всколыхнула весь коми-пермяцкий народ, происходили бурные сходки, на которых обсуждали «манифест» царя. Но, когда узнали, что земля снова сохранилась за помещиками на неограниченный срок, а они вынуждены отбывать прежние барщинные оборочные повинности, крестьяне были возмущены. Начались волнения по всему Коми краю. Волнения прежде всего начались в Юсьвинской волости. В Юсьве 24 марта была захвачена восставшими земская контора, крестьяне смещали прежних старост и выбирали новых. Лесным сторожам запрещали исполнять свои обязанности, были случаи поджога помещичьего леса. Захватывалось помещичье имущество: мельницы, общественные магазины (была захвачена Позагортская мельница и у помольных денег поставлен караул).

Царское правительство жестоко расправилось с восставшими крестьянами. В Юсьве действовало временное отделение Соликамского суда. Крестьян наказывали шпицрутенами, розгами, приговаривали к ссылке, каторжной работе и к тюремному заключению.

По сведениям 1869 года население Юсьвы составляло: 206 человек, численность дворов – 69, в селе тогда была одна православная церковь (на берегу реки), один торжок (по словарю В. Даля «торжок – привоз, рынок, базар, место продажи и купли»).

К середине 19 века население Юсьвы увеличивается в раза четыре. По сведениям 1895 года в Юсьве было 47 дворов, жителей – 298 человек. Население села составляли обруселые пермяки и русские, главным занятием которых было земледелие и работы на горных заводах.

Юсьва купеческая

В 19-ом – начале 20-го века в Юсьве раньше, чем в других центрах Иньвенского края развиваются промышленность и торговля. Село начинает быстро расти, и превращается в одно из самых оживленных торговых сел. Это произошло потому, что Юсьва была ближе всех расположена к Перми и Соликамску, через нее проходил единственный торговый путь на Усть-Пожву.

К 1915 году Юсьва обозначилась как крупное торговое село, в нем имелись 7 торговых, 1 казенная и 1 частная винные лавки. Частная принадлежала купцу Долгих, который торговал импортными винами и другими колониальными товарами (кофеем, чаем, пряностями и другими). Его питейное заведение называлось «Рейнские погреба».

Среди других сел Иньвенского края Юсьва выделялась также своей мелкой промышленностью. До революции она являлась центром кожевенного, обувного, шорного, хлебного, кирпичного и слесарно-кузнечного производства.

Крупные базары по субботам и летние ярмарки привлекали в село большое количество купцов и покупателей из Ильинского, Обвинского, Карагая и других торговых сел Прикамья. Самые крупные ярмарки проводились 30-го января, 29-го июня, 3-го ноября.

Местные купцы и зажиточные крестьяне вели оживленную торговлю не только на рынках Майкора, Усолья, Соликамска, но и в Кайгородке и Архангельске. В Юсьве насчитывалось до 20-ти именитых купцов.

Купец Федор Боталов владел пекарней, ему принадлежала лавка в торговом ряду, где он торговал железными и скобяными товарами и съестными припасами. На хлебопекарне выпекали не только хлеб, но и пряники, крендели и другие кондитерские изделия, уходившие за пределы Юсьвы. Особым спросом пользовались знаменитые «боталовские» сушки.

Купец Алексей Петрович Сторожев слыл шорных дел мастером. У него имелись шорные мастерские, кожевенный и сапожные цеха. Он скупал у крестьян тысячи шкур и самостоятельно обрабатывал их наряду со своими работниками. Из полученной кожи изготовлялись конная упряжь, сапоги.

Местные купцы построили в селе много каменных домов.

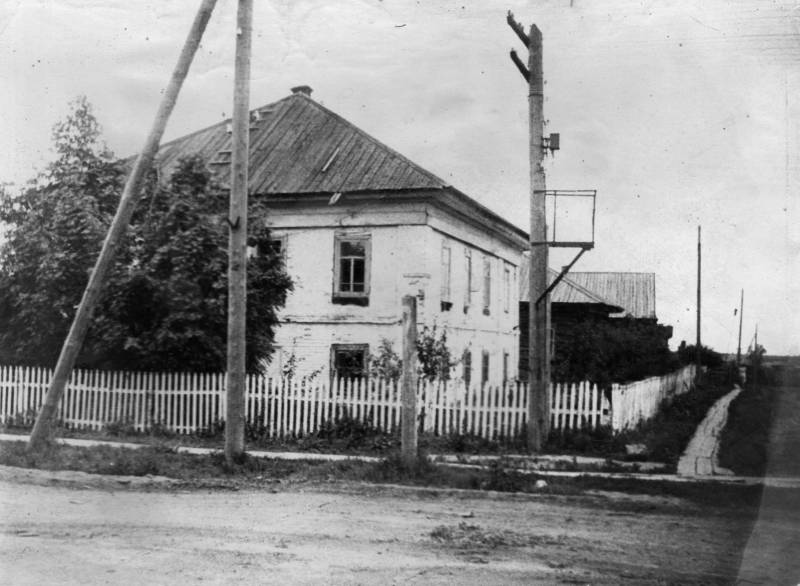

Развитие грамотности в Юсьве

В 1860 году в селе Юсьве открывается мужское начальное народное училище с трехлетним сроком обучения, расчистанное на количество обучающих на 50 человек. Под школу отводится верхний этаж каменного здания, принадлежавшего Строгановым (сегодня в этом здании размещается Дом детского твоочества). Нижний этаж занимали графские чиновники. Обучение было трехлетним и велось на русском языке. Первым учителем и заведующим школы был священник. Мальчики изучали закон божий, русский язык, письмо и первые 4 действия арифметики, пение и рукоделие. В 1862 году здание полностью перешло в общественное пользование и передано под школу. С созданием в Пермской губернии земских учреждений школа в Юсьве передается в ведение земства, переходит на программы и учебный план четырехлетней земской школы.

В 1877 году открылась женская школа. В 1896 году открыла двери двухклассная церковноприходская школа. Знание русского языка для поступления в эти школы, делало ее для многих недоступной. Эти школы до 1902 года были единственными на всю волость.

В 1900 году при мужском училище существовало сельскохозяйственное отделение, содержалось за счет уездного земства. В школе для учащихся из дальних деревень была ночлежка. Дети спали на нарах, подостлав домотканные подстилки и укрываясь своей одеждой. Ночлежкой постоянно пользовались 32 мальчика.

Учебный год в мужской и женской школах был непродолжительным – от 130 до 163 дней. Охват детей школами был очень мал. В течение учебного года многие учащиеся по разным причинам отсеивались из школы. Оканчивало школу лишь незначительное число детей.

В 1902 году земство строит новое школьное здание. Обучение стало четырехлетним. В женской школе 4-й класс открылся лишь в 1916 году.

В Юсьве существовало также двухклассное женское церковное училище, выпускавшее учительниц для церковных школ. Это было единственное в то время в Иньвенском крае учебное заведение, готовящее учителей. В «Указателе к карте Соликамского уезда Пермской губернии И.Я. Кривощекова» упоминается как земское училище.

Несмотря на увеличение количества мест в школе, для народа она оставалась недоступной, так как для поступления в школу нужно было знать русский язык. Кроме того, в школу в основном принимались дети купцов, зажиточных крестьян, чиновников.

На всю Юсьвинскую волость не было ни одной больницы, население в случае болезни прибегало к помощи колдунов, знахарей и знахарок. Среди населения свирепствовала цинга, трахома, чесотка. Первая больница начала строиться в 1900 году. Лечение было платным.

Гражданская война в Юсьве

Великая Октябрьская социалистическая революция, уничтожив помещичье – капиталистический гнет в России, уничтожила власть Строгановых и других эксплуататоров и в Прикамье.

Зимой 1917 года в Кудымкаре собрался первый съезд представителей крестьянской бедноты и провозгласил о создании советской власти. 15 апреля 1918 года в Юсьве в присутствии инструктора-агитатора Усольского Укома тов. Гонцова была создана большевистская ячейка, в которую вступили 25 человек.

По территории КПО проходил восточный фронт. Колчаковцы двигались через Усолье и Майкор на Юсьву. Отрядами Колчака Юсьва была захвачена зимой 1918 года. Организованный в Юсьве красный отряд (организатор коми-пермяк Боталов С.Т.) влился в 22 Кизеловский полк и освободил Юсьву. В весеннем наступлении (в марте) Юсьва вновь оказалась в руках белых. Семьи коммунистов, партизан и красногвардейцев эвакуировались в Вятскую губернию.

Белогвардейцы из местных кулаков и купцов жестоко расправились с коммунистами и их семьями. Бывший военком 9 роты вспоминал: «После въезда нашего отряда в с. Юсьву, части белых внезапно, ночью, напали на 5 роту и почти всех забрали в плен. Полубосых, полунагих, в трескучий мороз угнали в село Купрос и там всех до одного расстреляли». «Поленницы обезображенных трупов валялись на площади, – так рассказывали купроссцы. – У кого нет головы, у которых – ног, рук, у которых вышиблены глаза…кошмар». Так расправились с красными колчаковцы.

Жена коммуниста-партизана Мелюхина М.Ф. рассказывает: «Нас, жен коммунистов, заставляли чистить уборные, забирали все, что им нужно было, а что не нужно было, все уничтожали. Часто избивали. Били прикладом винтовки в грудь и кричали: «Говори, где муж скрывается? Ударят, упадешь без памяти».

В центре села Юсьвы, на площади похоронено 36 расстрелянных белыми коммунистов. Памятник погибшим красноармейцам установлен и по дороге Юсьва-Коммуна.

При отступлении Юсьва была сильно разрушена белыми. Было разрушено много каменных домов и сожжен мост через реку Юсьву.

Окончательно советская власть в селе была установлена в июне 1919 года.

Юсьва православная

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ каменная церковь была заложена в июле 1884 г., построена в 1892 г., освящена 23 ноября 1892 г. (главный придел). Окончательно завершена в 1904 г. Сооружена на средства прихожан. Архитектор Г. Летучий. Строитель П. Драгунов. Закрыта в 1929 г. В 1936 г. разобрана на ремонт школьных печей, местных дорог, строительство коровника.

Юсьва советская

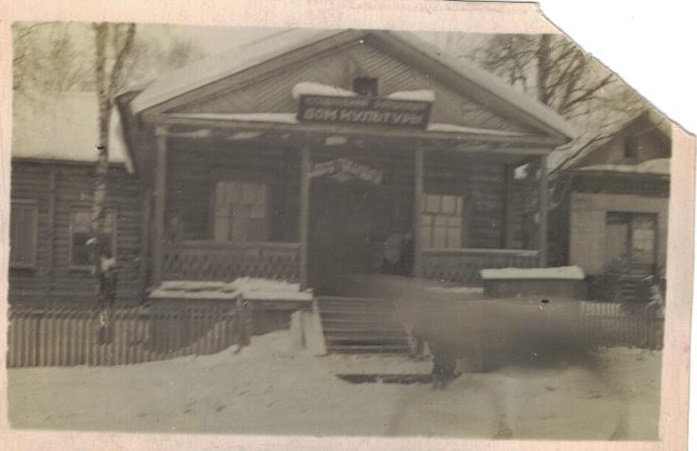

С 26 февраля 1925 года Юсьва – центр Юсьвинского района.

После революции и установления Советской власти промышленность в Юсьве начинает развиваться лишь с начала 30-х годов.

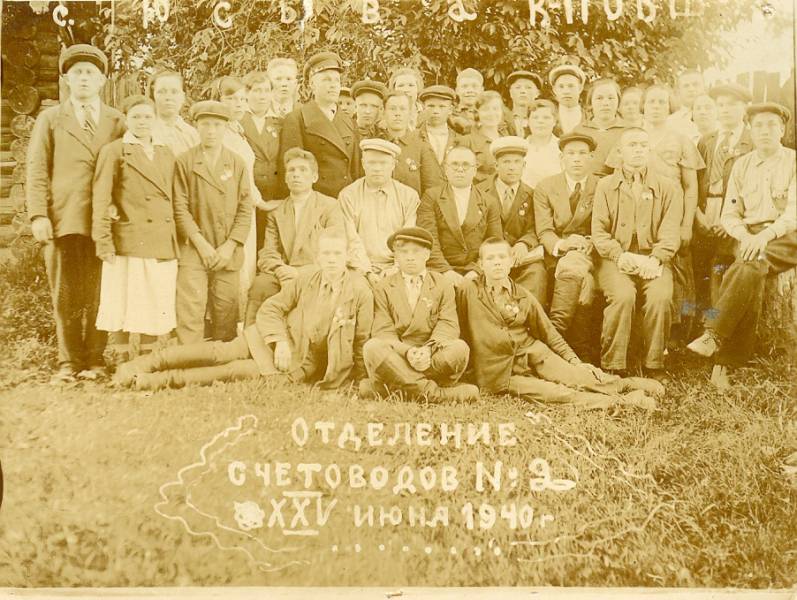

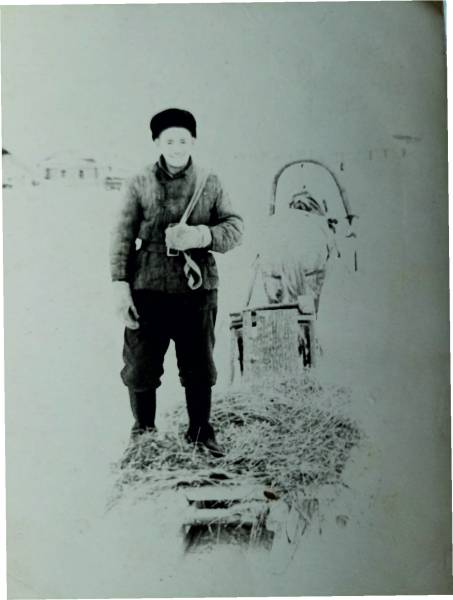

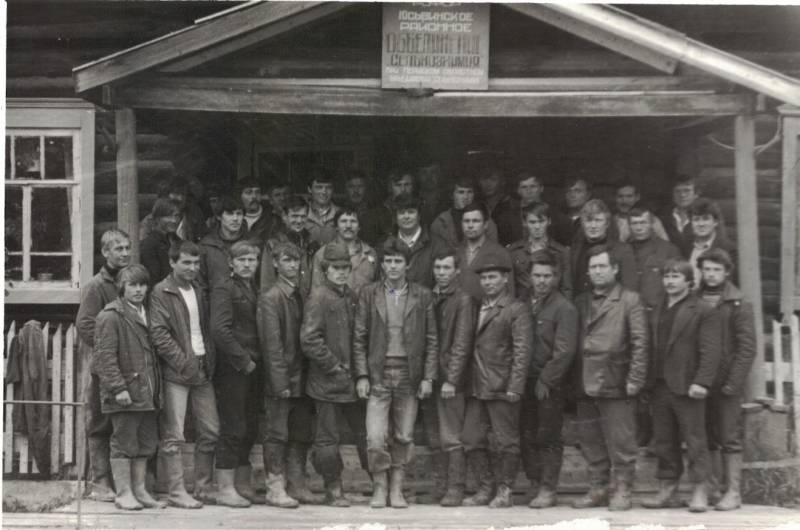

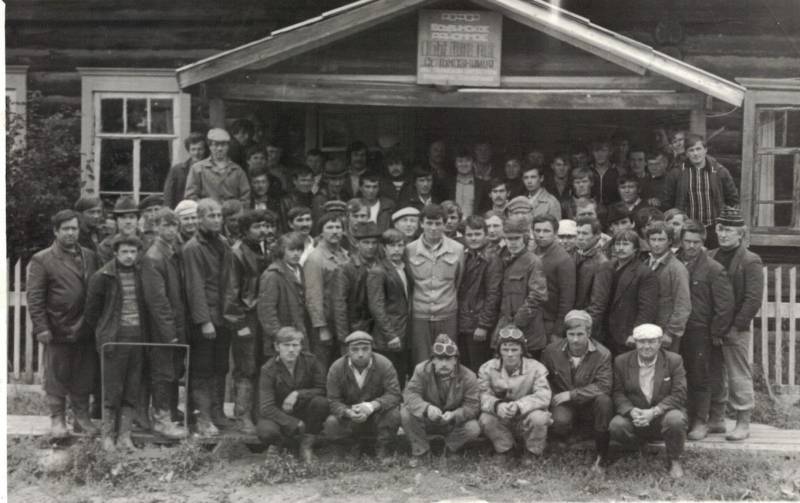

С 1930 года начинается механизация в сельском хозяйстве, на колхозных полях появился трактор. С образованием МТС в 1931 году в Юсьве и в Купросе колхозы обслуживаются машинами. Коллективное хозяйство деревни разрастаясь, выдвигает новые требования, оно нуждается в людях с более повышенной подготовкой и с этой целью в Юсьве осенью 1931 года открывается колхозный институт, который вначале преобразуется в школу механизации сельского хозяйства.

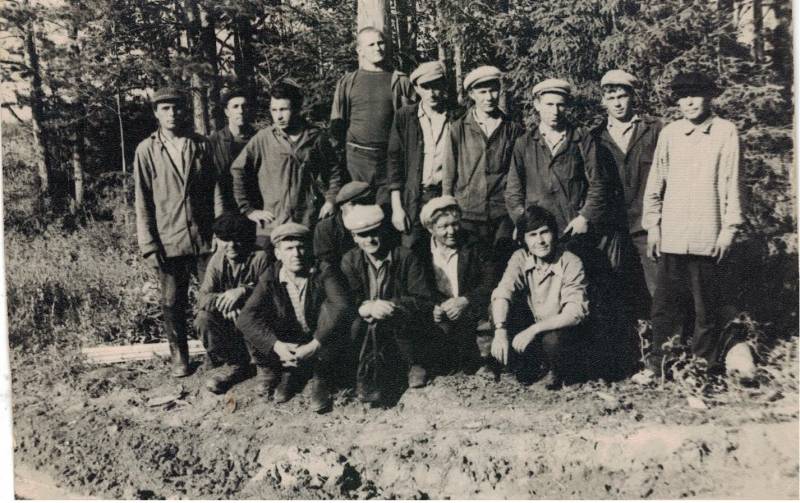

Открываются кирпичный завод, льнозавод, хлебопекарня, маслозавод, райпищекомбинат. Райпромкомбинат имел в ряде деревень санно-обозное производство, вел разработку и обжиг извести. В селе были мастерские по изготовлению различной посуды – ведер, тазов, ковшей и др. Ассортимент производимой продукции превышал более 30 наименований. В 1946 году промкомбинат построил гидроэлектростанцию на реке Юсьва мощностью 40 киловатт. В 1949 году у него имелись кузницы в Юсьве и деревне Азово, металлопошивочная мастерская, лесопилка, гончарная. В связи с уменьшением спроса на продукцию в июне 1955 года промкомбинат был ликвидирован. В 1938 году в Юсьве была организована артель «Заря». Она имела деревообрабатывающие мастерские, мельницу, овощесушилку, мастерские по пошиву и ремонту одежды и обуви.

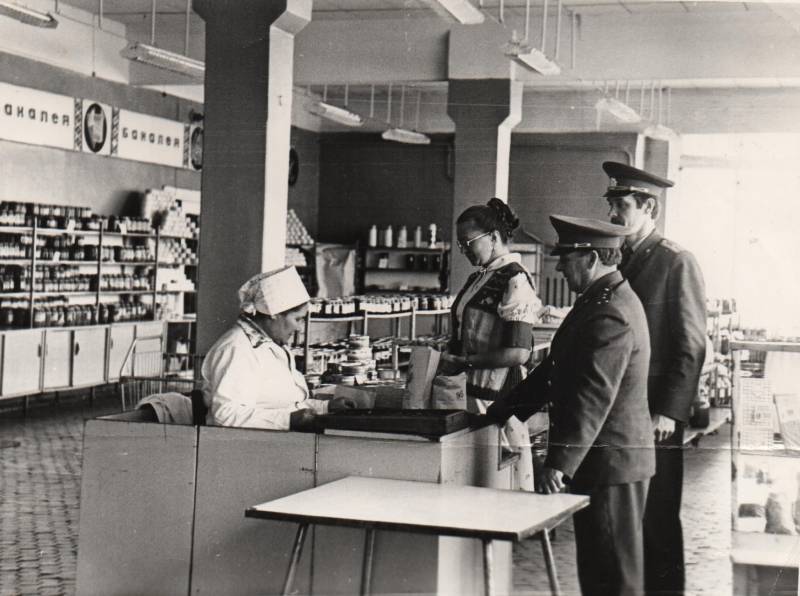

В 1940 году вместо бывших купеческих лавок открылись 4 магазина сельпо.

Семилетняя школа в 1938 году перерастает в среднюю. В селе была восстановлена библиотека, образованная в 1911 году, в 1953 году открылась детская библиотека

Юсьва современная

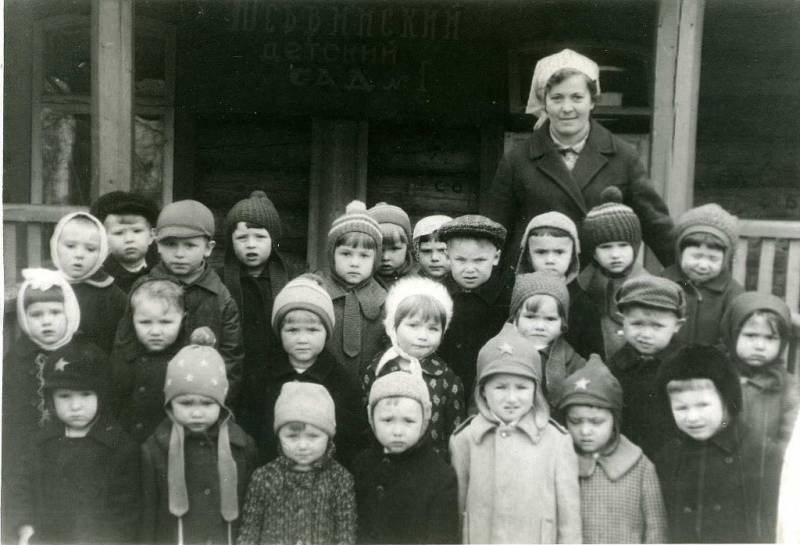

Юсьва начала XXI века – центр обширного промышленно-сельскохозяйственного района с количеством дворов 1521 и с населением 5147 человек. На ее территории находятся профессиональное училище № 5, спортивно-оздоровительный комплекс «Спарт», детская музыкальная школа, три детских сада, детские ясли, Дом детского творчества, районная и детская библиотеки, музей истории и культуры Юсьвинского района. Сохраняя историческое прошлое, Юсьва обновляется. В 2004 г. открыто новое здание Юсьвинской средней школы, здание цеха электросвязи. Активно ведется индивидуальное строительство.

Источники:

1. Ширинкина, А. История села Юсьвы / А. Ширинкина. - Реферат, руководитель Штейникова Л.Н., преподаватель ГОУСПО «Кудымкарский лесотехнический техникум». - Кудымкар, 2006. - 20 с. (неопубл.)

2. Нечаева, Т.П. Юсьва - родина моих предков [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://usva-derevni.ru/upload/pages/31/pub_1524295761491.pdf.

3. Пермский край. Электронная энциклопедия [сайт]. - Режим доступа: http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804696774.

Известные уроженцы Юсьва

Вилесов Григорий Васильевич

Григорий Васильевич Вилесов родился 18 января 1866 года в селе Юсьва. Его отец Василий Патракеевич был торговцем, в его владении находились магазины и лавки. Дед Патракей Екимович Вилесов имел дегтярный перегонный завод на Георгиевском острове на берегу реки Юсьвы и сплавлял деготь и смолу в Ильинское. Таким образом, можно считать Григория Васильевича представителем третьего поколения предпринимателей рода Вилесовых.

Григорий Васильевич официального статуса купца не имел, в купеческих гильдиях не состоял. Но был самым состоятельным юсьвинским торговцем начала XX века, местные жители называли его купцом.

Бабин Николай Иванович

был первым священником Свято-Владимирской церкви села Мелюхино.

Баяндина (Бражкина) Аграфена Матвеевна

Проработала в Юсьвинской школе 31 год учителем математики, вела классное руководство

Веселов Леонид Алексеевич

На протяжении 32 лет, с 1979 г. по 2011г. был главным врачом. Он поистине был хирургом от Бога

Вилесов Александр Иванович (25.08(07.09).1908 - 15.03.1996)

Архитектор. Главный специалист, начальник Отдела промышленных узлов и генерального плана "УралпромстройНИИпроекта". Участник Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Вилесов Василий Иванович

Вилесов Василий Иванович, генерал медицинской службы участник 1-й мировой войны, в Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны и борьбы с басмачами.

Работал в системе санитарной службы.

С 1925 по 1931 г. − начальник санитарного управления округа, с 1933 по 1940 г. − начальник курсов усовершенствования специалистов военно-медицинской службы, заместитель начальника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Ленинграде. Затем − начальник Куйбышевской военно-медицинской академии Красной Армии (до ее расформирования в 1942).

Занимался вопросами организации системы подготовки военно-медицинских кадров.

Вилесов Владимир Иванович (09 (22).07.1890-25.09.1972)

Горный техник. Участник Русско-германской войны (1914-1918) и Гражданской войны (1918-1922).

С октября 1924 г. по апрель 1952 г. работал на Верх-Исетском металлургическом заводе в должности начальника горного цеха.

Вилесов Георгий Иванович (1902 - 1979)

В 1947 году Вилесову было присвоено персональное звание «Горный директор I ранга». Награжден орденом «Знак Почета» (1951), а также медалями «За трудовую доблесть», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Умер Вилесов Георгий Вилесов 5 марта 1979 года в Свердловске. Он похоронен на Широкореченском кладбище.

Вилесов Иона Семенович

В 1930 г. - председатель Юсьвинского районного потребительского общества,с 1931 – по 1933 — заведующий Юсьвинским районным земельным отделом, в 1934 — председатель Кочевского райисполкома, 1935 – 1937 гг — председатель Юсьвинского райисполкома. Последнее место работы - директор промкомбината Кудымкара. В 1937 г. попал под репрессии.

Вилесов Степан Петрович

Один из первых профессоров медицины из числа выходцев Коми-Пермяцкого округа. До Великой Отечественной войны работал зав. хирургическим отделением Кудымкарской окружной больницы. 23 июня 1941 г. Степан Петрович вновь призывается в Красную Армию и работает начальником хирургического отделения и ведущим хирургом эвакогоспиталей в Казани и Саратове.

Вилесова Василий Иванович

Вилесов Василий Иванович, генерал медицинской службы участник 1-й мировой войны. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны и борьбы с басмачами. Работал в системе санитарной службы.

Гордеев Арсений Дмитриевич (28.03.1926– 29.01.2018)

Выпускник Юсьвинской школы, участник Земландской военной операций. После войны, Таманская гвардейская дивизия, в составе которой воевал Гордеев А.Д., была переброшена в Москву. Арсений Дмитриевич в составе парадного расчета дивизии прошел 11 раз маршем по Красной площади. В ноябре 1950 г. был демобилизован. Далее учеба в Молотовском государственном университете им. А.М.Горького с 1954 по 1959 гг. После учебы не бросает университет, а идет на работу в лабораторию радиоспектроскопии при Естественно-научном институте. В 1974 году Арсений Дмитриевич защищает кандидатскую диссертацию, посвященную новому в то время направлению в радиоспектроскопии – импульсным методам исследования в ядерном квадрупольном резонансе.

Гордеева Парасковья Максимовна

Участница Великой Отечественной войны, Заслуженный врач РСФСР, работала заведующим Юсьвинского райздравотдела, главным врачом Юсьвинской районной больницы

Девлетяковский Петр Иванович

Велика заслуга Петра Иоанновича Девлетяковского в строительстве в Юсьве нового храма. Разрешение на строительство храма было получено Храм был заложен в 1886 году и построен за 8 лет в 1892 году. Освещен в 1895 году в честь Александра Невского.

Калашникова Мария Михайловна

За самоотверженный труд в военную и послевоенную пору правительство СССР наградило её Орденом Почёта (1949 г.), медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.» (1946 г.), юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «30 лет победы в ВОВ 1941-1945 г.г.» (1975 г.), медаль «Ветеран Труда» (1976 г.), медаль «40 Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.» (1985 г.).

Курганов Василий Абрвамович

Награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», многими Почетными грамотами.

Ушел из жизни в 2011г., до последнего дня выполняя большую общественную работу.

Милюхина Валентина Григорьевна

Милюхина В.Г. награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» (1946 г.), медалью «За трудовое отличие» (1949 г.), медалью «За трудовую доблесть» (1953г.), орденом «Знак почета» (1949 г.), званием «Ветеран труда» (1976 г.) и грамотами.

Попов Андрей Петрович

В 1976 году в его честь в селе Юсьва улица Нагорная была переименована в улицу Попова. Именно на этой улице находится дом, в котором жила семья Поповых. На здании аптеки установлена памятная доска с надписью: «Улица Попова А.П. названа в память заслуженного врача РСФСР».

Рочева (Вилесова) Евдокия Семеновна

Избиралась депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР 1-го созыва(1937-1946) от Усьусинского избирательного округа №385.(Материал из Википедии - свободной энциклопедии. Информант Вилесова Т.Г.)