В.В. Климов происхождение названия Купрос связывает с несколькими версиями: 1) с церковным именем Киприян, его производные Купрей, Куприян, Купра; 2) личным именем или коми-пермяцким прозвищем Купыр, Купыра (сутулый). [В. Климов. О чем рассказывают имена Пармы, с. 84, 126]. В этом же издании В.В. Климов описывает одну легенду, по которой первая церковь на земле коми-пермяков появилась в 1597 году, а почти сто лет спустя еще без печных выводов, по-черному открылись в Ёгве и Юсьве, и только в 1768 год – в Купросе, а село Купрос намного старше. [С. 89]

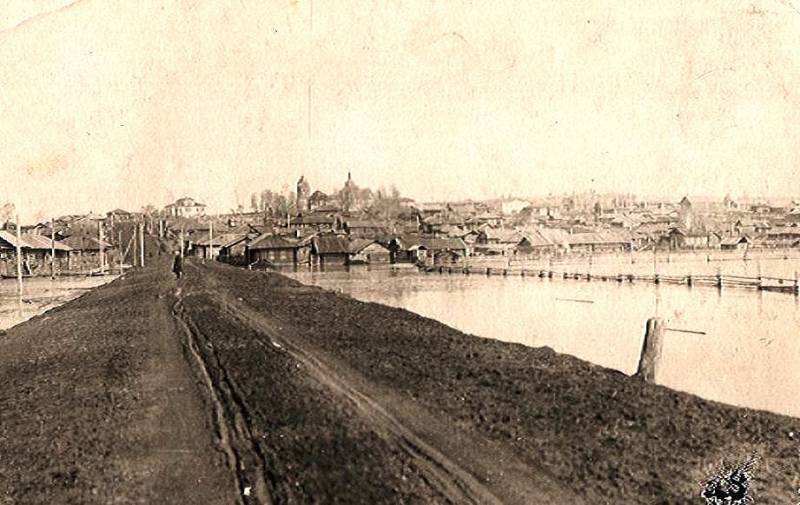

Купрос – село, расположенное при впаденнии р. Купроски в р. Иньву. Название село получило по р. Купроске (ранее – Купрос). «Купрос» в переводе с коми-пермяцкого обозначает сгорбившийся, горбатый, что, очевидно, связано с видом берега, на котором стоит село. По другой версии, село Купрос названо по имени одного из чудских князей – Купра.

Старинное село Купрос (первоначально – деревня) числилось еще в писцовых книгах Яхонтова (1579 г.).

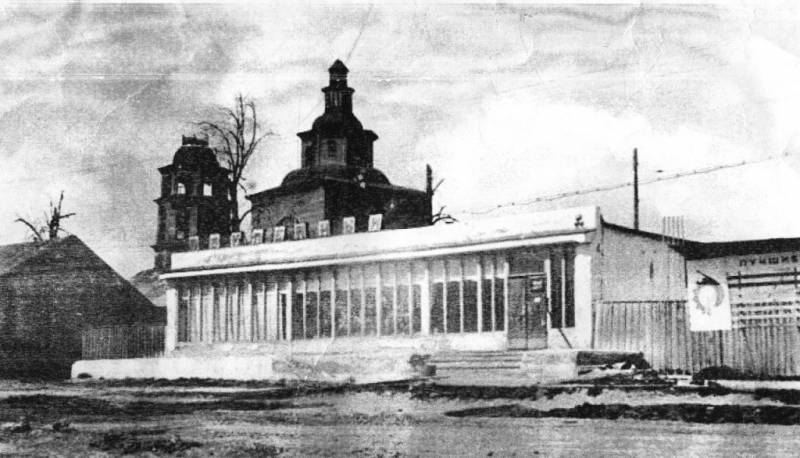

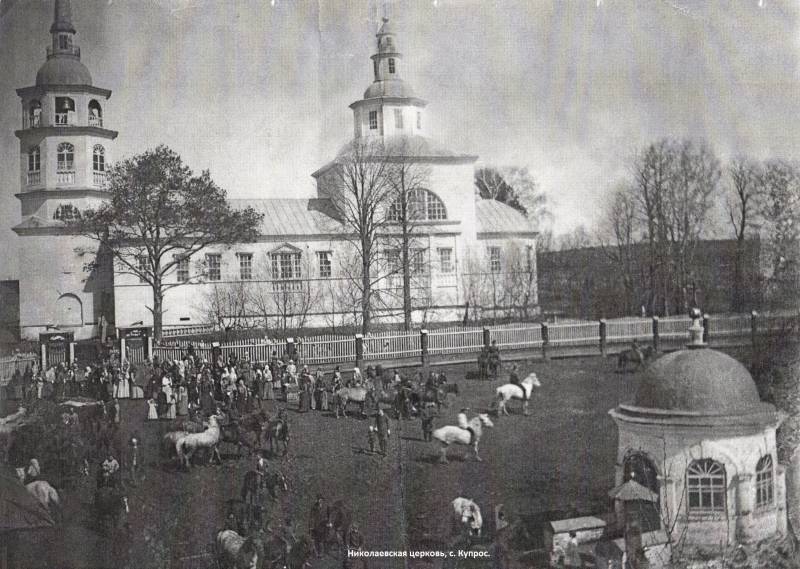

С 1700 г. погост Купрос – частное владение промышленников Строгановых. Благодаря усилиям графа Строганова, в Купросе в 1768 г. была построена Николаевская церковь, сохранившаяся до сих пор. Купрос стал погостом – центром округи. В 1894 г. в Купросской церкви служили 5 священников, прихожан собиралось 3 527 из 85 деревень. В 1930 г. в связи с активной антирелигиозной пропагандой церковь была закрыта. В начале 2000-х годов церковь вновь восстанавливается.

В первой половине XVII в. здесь поселились русские крестьяне – Колокольниковы, Протопоповы и др. – выходцы с территории современного Усольского района, благодаря которым местные коми-пермяки обрусели. При этом население окрестных деревень оставалось исключительно коми-пермяцким.

В 1770 г. Купрос посетил знаменитый путешественник Н.П. Рычков, который указывал на существование здесь чудских князей. В Купросе находится древнейший памятники старины «чудское городище». Раскопки, проводимые археологами на Купросском городище (1955, 1996, 2008-2010 гг.), подтверждают дату существования Купросского городища X – нач. XIII вв.

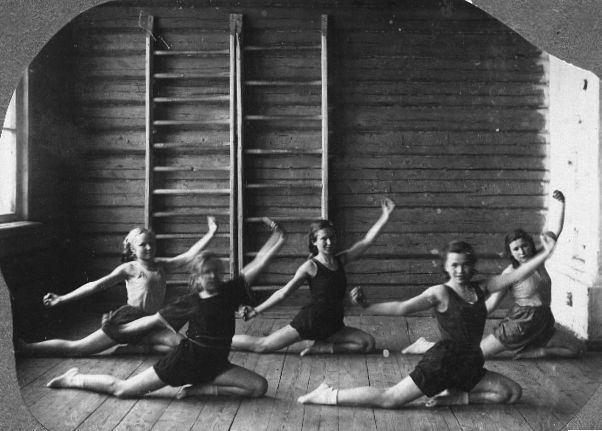

С 1790 до 1860-х гг. здесь находился конный завод Строгановых, на котором выращивали породистых лошадей персидско-обвинской породы. В 1861 г. в Купросе произошел знаменитый караванный бунт, когда крестьяне отказались отправляться в соляные караваны. В 1868 г. в Купросе открылось одноклассное училище (школа). В 1900 г. по требованию общественности открыта библиотека.

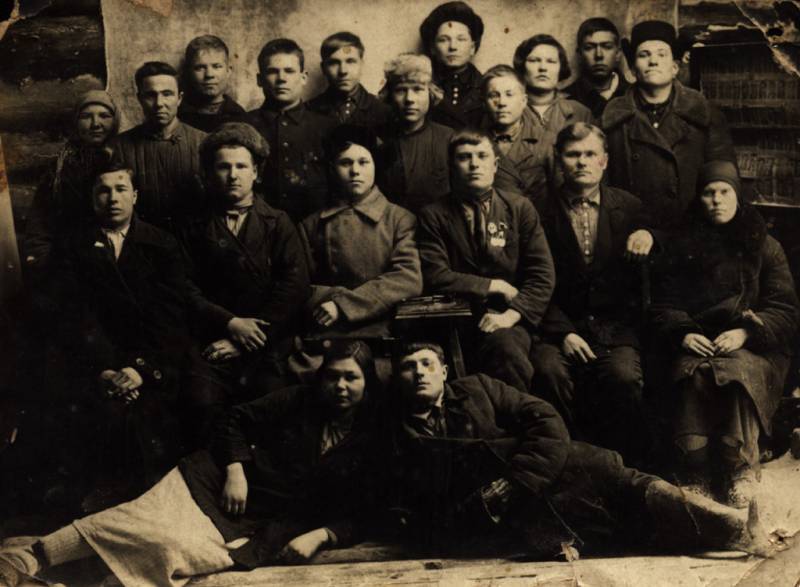

В 1918 г. в период Гражданской войны Купрос был эпицентром жестоких, кровавых событий, о чём свидетельствуют памятники героям Гражданской войны в с. Купрос и по дороге Купрос-Тимино. В Купросе сохранилось здание, где в 1919 году размещался штаб 22 Кизеловского полка.

В 1921-1922 гг. в Купросе учился Г.И. Братчиков, легендарный разведчик в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

В Купросе до Великой отечественной войны был открыт маслозавод, продукцию отправляли для снабжения рабочих на завод в Майкор, Чермоз, а в военное время – на фронт. [Коми-Пермяцкий национальный округ, 1948, С:293].

Более 300 жителей Купроса погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

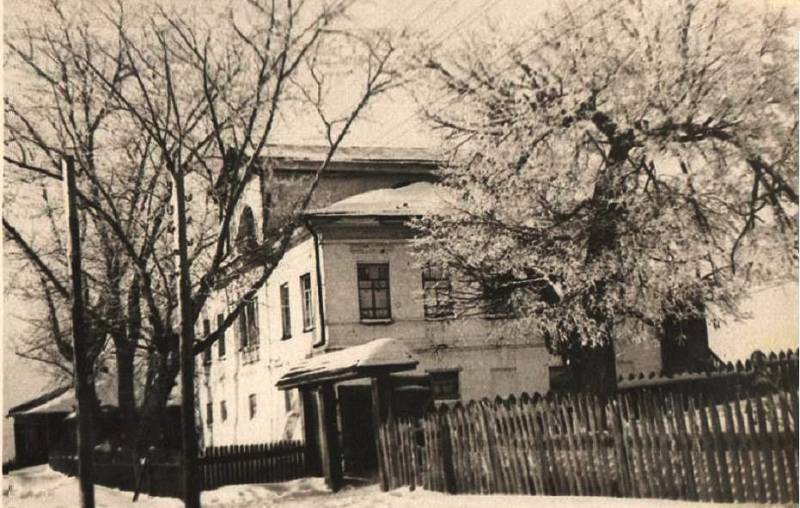

Николаевская церковь

Николаевская церковь построена в 1768 году графом Г.А. Строгановым.

Здание церкви деревянное на каменном фундаменте, с деревянной колокольней, покрыта железом.

Престолов в церкви три:

первый – во имя святителя и чудотворца Николая в холодном помещении;

второй – во имя святого пророка Ильи в теплом помещении с северной стороны;

третий – во имя праведной чудотворицы Елизаветы с южной стороны.

При церкви имелись следующие штаты: два священника, один дьякон, два псаломщика и одна просфорня. Жалованье священникам было положено из казны по 300 руб., дьякону – 150 руб., псаломщикам – 100 руб., и просфорне от церкви 36 руб. источниками дохода кружечные и хлебные сборы и т.п. Такие сборы в год составляли по 950 руб.

Земли при Купросской Николаевской церкви было 76 десятин.

Дома для священно и церковно-служителей на церковной усадебной земле деревянные, построены на средства графа Строганова и приобретены на церковные средства, являлись собственностью церкви.

Расстояние от церкви до Консистории 160 верст, до завода Майкор – 226, до уездного города Соликамска – 130.

Приписных церквей к данной церкви нет.

В приходе имелись школы: 3 церковно – приходских и 1 земская. Церковные школы открыты:

Крохалевская – в 1887 г. 9 ноября;

Аксеновская – в 1892 г. 17 ноября;

Васькинская – в 1893 г. 12 января,

имеется земское начальное училище.

В этих школах обучалось в год 150 человек мальчиков и девочек. Церковные школы помещались в домах общественных, на содержание их отпускалось жалование из казны.

В церкви имелась библиотека, состоящая из 110 книг предназначенных для чтения.

При церкви имелось церковно – приходское попечительство с 1897 г. и общество трезвости, утвержденные в 1911 году.

С 1911 по 1914 года настоятелем церкви был священник Серей Николаевич Оболенский – 1874 года рождения.

Приписной храм: храм иконы Пресвятой Богородицы "Казанская" в деревне Крохалевой (1913-1918).

Приписные часовни: в селе Купросе, деревнях Аксеновой, Большой Мочге, Васькиной, Дубленовой, Крохалевой (до 1918 года), Кырдыме (до 1918 года), Усть-Пое.

В приходе храма состояли жители села Купроса и деревень: Аксеновой, Алешиной, Аникиной, Антоновой, Анферовой, Афониной, Бабушкиной, Большой Мочги, Бороздиной, Бора Мочгинского, Бургановой, Бурдовой, Бычковой, Ванягиной, Васькиной, Верх-Купросски, Викутовой, Володевой, Габовой, Гальяшера, Давыдовой, Дубленовой, Евсиной, Ильихиной, Киселевой, Косьминой, Крохалевой, Курочкиной, Кучи, Кырдыма, Малой Мочги, Маркиной, Мингалевой, Мироновой, Митиной, Нижней Шараповой, Новой Ленвы, Оноховой, Ошпошашера, Потаповой, Слудки, Соболевой, Стариковой, Старой Шараповой, Старой Ленвы, Сюзевой, Тихоновой, Трифановой, Трошевой, Трошиной, Урмановой, Усть-Доега, Усть-Поя, Чикмановой, Шишкиной, Юриной.

Метрические книги велись с XVIII века, копии с метрических книг хранились в церковном архиве с 1788 года; исповедные ведомости велись и хранились в церковном архиве с 1788 года.

Отделён приход храма иконы Пресвятой Богородицы "Казанская" в селе Крохалево в 1918 году (село Крохалево, деревни: Анферова, Афонина, Бабушкина, Бурганова, Куча, Кырдым, Новая Ленва, Новая Шарапова, Ошпошашер, Старая Ленва, Старая Шарапова, Тихонова, Урманова, Юрина). Адрес на 1917 год: Пермская губерния, Соликамский уезд, село Купрос.

Закрыт по решению Юсьвинского райисполкома от 13/26 марта 1941 года, решению Коми-Пермяцкого окрисполкома от 17/30 мая 1941 года и решению Молотовского облисполкома от 07/20 июня 1941 года. Здание передано под клуб, но использовалось под склад.

В 1938 году церковь лишилась и колоколов – их осколки были отвезены в Усть-Пожву.

До 1980-х годов здание оставалось пустым, а после здесь был устроен склад промышленных товаров. В этом амплуа церковь прослужила еще порядка 10 лет, а с 90-х годов вновь осталась бесхозной. Лишь в 2000-х годах жители села приняли решение о возрождении церковных служб в Купросе. Однако к тому времени восстановление исторического храма стоило целое состояние, поэтому приход Никольской церкви было решено возобновить в помещении бывшего магазина недалеко от Никольской церкви.

Источники:

1. Юсьвинский районный архив. Ф.10, Оп. Д. 1.

2. Вам и вами предана: история Никольской церкви в селе Купрос. – Текст электронный // Наш Урал. – Свердловск. – URL:

https://nashural.ru/dostoprimechatelnosti-urala/permskij-kraj/vam-i-vami-predana-istoriya-nikolskoj-tserkvi-v-sele-kupros (дата обращения 20.02.2023)

3. Храм Николая Чудотворца в селе Купросском (2-й) (1768-1941). - Текст: электронный // URL: https://vitaboyarsh.ru/nazvaniya/hramy/nikolaevskaya_cerkov_sela_kuprosskogo_2-ya.html (дата обращения 20.02.2023)

Купросская машинно-тракторная станция (МТС)

Купросская МТС образована 01.09.1936 году, в первый 1937 год обслуживала 34 колхоза 30 тракторами и 8 машинами, в 1940 г. — 30 колхозов 34 тракторами.

В зону обслуживания Купросской МТС входили колхозы восьми сельских Советов: Купросского, Аксеновского, Доеговского, Тиминского, Крохалевского, Оньковского, Майкорского. Всего на территории обслуживаемых сельских Советов было 53 колхоза, из них МТС обслуживала только 47, остальные колхозы не обслуживались в виду отдаленности от машино-тракторной станции и болотистой местности.

В Купросской МТС было 14 тракторных бригад, за которыми на весь сезон были закреплены определенные колхозы и полеводческие бригады. Всего обрабатываемой пашни было 28306 га., сенокосных угодий - 6207 га.

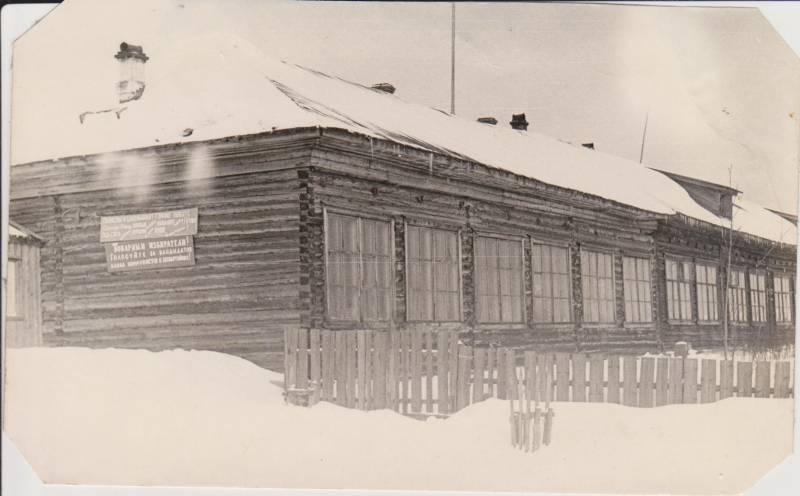

Контора МТС и склады находились на территории, где потом построили Купросский ДК, а техника стояла, где потом были гаражи колхоза "Россия".

До Великой Отечественной войны контора Купросской МТС обгорела (1939 или в 1940 гг.). Погиб работник МТС Крохалев Владимир Ефимович (участник Первой мировой войны).

Директора МТС, а их всего было три, работали:

1. Жильцов - мужчина полный, деликатный. Жена Задеба Александра Федоровна (казачка) - учитель начальных классов, затем закончила исторический факультет - преподавала историю. Впоследствии перевели их в Кудымкар, а затем Юрлу.

2. Сердоков - черный, среднего роста мужчина. Жена работала в сберкассе. Была дочь Алла, 1947 году закончила 10 классов, и они уехали из Купроса.

3. Епин Василий Григорьевич, после ликвидации МТС был председателем колхоза "Россия". Жена Епина Раиса Ивановна.

Первый водитель до Великой Отечественной войны Крохалев Павел Николаевич, был призван вместе с машиной "полуторкой" на фронт в июне 1941 года. Вернулся живым и снова работал в МТС.

После освобождения Ростовской области трактористки Купросской МТС Агишева Елизавета Федоровна, Крохалева Ирина Ивановна (украинка по национальности) и Аникина Александра Ивановна (из д. Соболево) ездили на посевную в освободившиеся территории.

В октябре 1958 г. Купросская машино-тракторная станция переименована в Купросскую ремонтно-тракторную станцию (РТС). В 1961 г. Купросская РТС объединилась с Юсьвинской РТС. Трактора и сельхозмашины были проданы колхозам.

Источник: Воспоминания Бычковой Анны Григорьевны, 1930 г.р., житель с.Купрос

Более подробно можно ознакомиться с историй села Купрос в изданиях:

1. Юсьвинский район.85 лет. – Пермь, 2010. - С.190-197.

2. Историческое и культурное наследие села Купрос. – Пермь, 2012.- 127с.

Николаевская церковь построена в 1768 году графом Г.А. Строгановым.

Николаевская церковь построена в 1768 году графом Г.А. Строгановым.