Край-Иньва

|

Год переписи |

1762 |

1782 |

1795 |

1834 |

1858 |

1869 |

1908 |

1926 |

1962 |

2010 |

2024 |

| Количество дворов (хозяйств) | 3 | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 | 9 | 3 | |||

| Численность населения всего | 10 | 13 | 14 | 45 | 73 | 60 | 98 | 98 | 97 | 15 | 3 |

| В т.ч. мужского пола | 8 | 6 | 6 | 21 | 32 | 30 | 45 | 43 | 2 | ||

| В т.ч. женского пола | 2 | 7 | 8 | 24 | 41 | 30 | 42 | 55 | 1 |

По таблице можно сделать вывод, что численность населения деревни значительно возросла в XIX веке и продолжала расти в начале XX века. В 1960-е гг. численность населения сохраняется на уровне 1926 года. В XX веке в деревне Край-Иньва сохранялись многодетные семьи, по 5-7 детей. Самая большая семья была Брагиных, в семье росло 9 детей. По 6 детей росло в семьях Сторожевых и Боталовых. Резкий спад численности населения наблюдается в начале XXI века.

История деревни в XIX – начале XX вв.

Деревни по Иньвенскому поречью принадлежали Строгановым, здесь преимущественно проживали крепостные крестьяне, занимавшиеся хлебопашеством. На окрестности деревни Край-Иньва у Строгановых были особые планы. В Адрес календаре Пермской епархии на 1896 год находим сведения о том, что еще в 1850-е гг. в деревне Край-Иньва была открыта школа в доме у крестьянки Агафоновой, куда принимали за известное вознаграждение всех желающих учиться.

Одним из самых охраняемых природных памятников нашей местности является лиственничная аллея в деревне Коммуна. Но заложена она была задолго до того, как образовалась деревня Коммуна. Краеведы предполагают, что аллея была заложена в 1880 году А.Е.Теплоуховым (1811-1885 гг.), главным управляющим пермским майоратом графов Строгановых на дороге, которая вела в деревню Край-Иньва. А деревня Коммуна появилась уже на месте лиственничной аллеи в 1928 году, так как здесь образовалось первое в районе коллективное хозяйство – коммуна «Заря будущего».

Африкан Григорьевич и Маргарита Григорьевна Чечулины вспоминали, что жили они очень богато: в доме были музыкальные инструменты, все дети музицировали. Их отец Чечулин Григорий Александрович закончил Московскую духовную семинарию и работал регентом в храме Александра Невского в Юсьве и учителем музыки в Юсьвинской школе. Мать Чечулина (Колесник) Мария Семеновна работала акушеркой в Юсьвинской больнице.

Управляющим хозяйством был Чечулин Егор Константинович.

Не обошла стороной жителей деревни Первая мировая война. Выявлены участники войны. Чечулин Тихон был младшим унтер-офицером. Воевал в составе 32-ого Кременчугского полка. Был комиссован по болезни. В ноябре 1917 года был на лечении в сводном эвакогоспитале г. Челябинск Оренбургской губернии. Его земляк Чечулин Василий Федорович воевал в составе 309 Овручского полка. 8 апреля 1916 года попал в госпиталь в г. Юрьев: 130 тыловой эвакопункт в 1916 году.

Во время гражданской войны население Край-Иньвы не раз подвергалось изъятию имущества. В Коми-Пермяцком государственном архиве найдены списки крестьян, у которых изымали имущество. Например, Юсьвинский ревком (красные) в деревне Коммуне реквизировали осенью 1918 г: 2 лошади (рыжий мерин – 6000 рублей + саврасый мерин 6000 рублей), седло - 4 шт. по 300 рублей каждое (1200 рублей), сани - 100 рублей. Итого на сумму 13300 рублей. Весной 1919 года изъятием имущества в деревне занималась Юсьвинская волостная управа – белые. Реквизировано: телега (4000 рублей), швейная машинка (5600 рублей), 2 коровы (4000 рублей), 4 овцы (600 рублей), хлеб (111 рублей ), 4 косы (80 рублей), 4 серпа (60 рублей), снасти (68 рублей), мочало (10 рублей). Итого: 14529 рублей. Таким образом, белыми и красными у крестьян реквизировано имущества на общую сумму 27829 рублей.

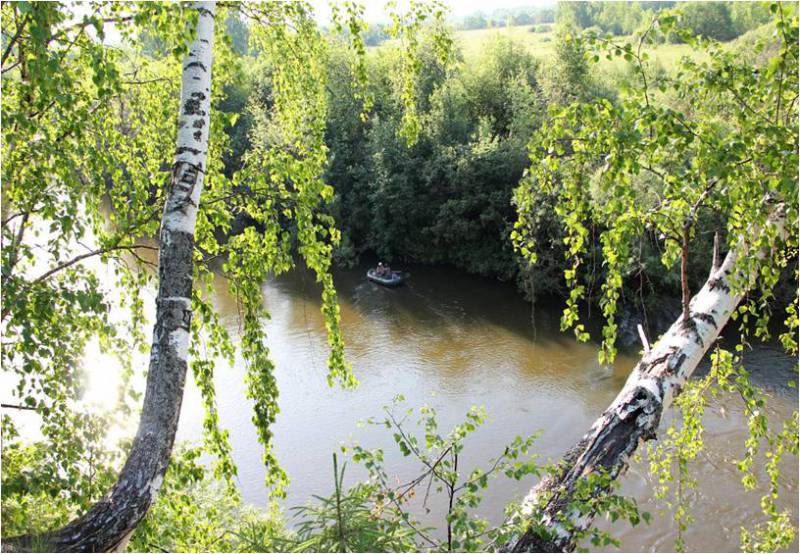

Какие факторы влияли на жинамику числа жителей деревни в XIX веке: во-первых, сельскохозяйственным развитием деревни, применением новых форм хозяйствования; во-вторых, открытием школы, возможностью получить здесь азы грамоты; в-третьих, местные зажиточные крестьяне проявили интерес к данной территории, выбрали ее местом для отдыха. Их привлекала лиственничная аллея и природная красота здешних мест: живописные виды, раскрывающими перед людьми всю прелесть реки Иньва и ее обрывистых берегов - белых камней.

В начале XX века происходили такие события, как Первая мировая война и гражданская война. Это факторы, которые отрицательно влияют на численность населения, но ввиду недостаточности источников для изучения истории деревни Край-Иньва этого периода, сделать определенные выводы невозможно.

После установления советской власти в деревне Край-Иньва начинаются большие перемены. Имущество помещичьей усадьбы реквизировали. Дом, который был поновее, перевезли в Коммуну и сделали в нем правление сельскохозяйственной коммуны, а оставшийся дом предположительно перевезли в Юсьву и перестроили под контору сельпо. Чечулин Егор Константинович оставался на усадьбе работником, а потом передал хозяйство сыну Ивану Егоровичу. Сад передали Мелюхинскому совхозу.

1929 год вошел в историю как «год великого перелома»: повсеместно массово стали создаваться колхозы. Возник он и в деревне Край-Иньва, так и назывался «Край-Иньвенский». Весной 1929 г. шесть семей из деревни Край-Иньва обратились с заявлениями о приёме в коммуну «Заря будущего». Они были приняты в тот же день, но жить продолжали в своей деревне т.к. в коммуне на тот момент не было жилья.

В 1935 году колхоз «Край-Иньвенский» и коммуна «Заря будущего» объединились, так образовалась сельхозартель «Заря будущего».

Впоследствии один за другим к ней присоединили и другие хозяйства, образовался колхоз «Заря будущего».

Петухова (Ярусова) Нина Петровна (1947 г.р.) вспоминала, как жила ее семья в деревне Край-Иньва. Жили и работали в коммуне в сельхозартели «Заря будущего». Сельхозартель «Заря будущего» в этот период была одной из крепких коллективных хозяйств не только в Юсьвинском районе, но и в Коми-Пермяцком округе. И многие стремились попасть туда работать и жить. Здесь благодаря крепкой сплоченной работе членов сельзхозартели, всегда был урожай, было развито садоводство, выращивали овощи, огурцы, помидоры, очень много сеяли лен. В д. Край-Иньва была отдельная бригада.

По воспоминаниям жителей основные хозяйственные объекты колхоза находились между деревнями: Коммуной и Край-Иньвой. Здесь былидва коровника, свиноферма, овцеферма, звероферма, где разводили лисиц. Была пасека, где содержалось около 100 пчелосемей. Был свой зерноток, сушилка, кузница. Центральной усадьбой колхоза была соседняя деревня Коммуна, поэтому там находилось правление колхоза.

Началась Великая Отечественная война и мужчины деревни были мобилизованы на фронт. Среди них. Чечулин Василий Александрович. Он так и не вернулся, пропал без вести в феврале 1942 года. Есть примеры, когда на фронт отправлялись и женщины. Например, уроженка деревни Край-Иньва, Кривощекова Анна Егоровна, 1921 года рождения. В 1941 году она была направлена на курсы шоферов, на фронт ушла 16.09.1942 года, после еще окончила Ивановскую высшую офицерскую школу, была шофером, заправляла самолеты. Демобилизовалась в 1945 году. И работала в колхозе, на ферме была бригадиром.

Колхоз продолжал работать на нужды фронта, своим трудом приближали победу женщины и подростки. Чечулина Татьяна Ивановна работала в годы войны рядовой колхозницей, ей помогали ее сыновья - Алексей (1928 г.р.), Михаил( 1929 г.р.) и дочь Зоя (1931 г.р.). Возвращались с фронта комиссованные по ранению мужчины и сразу выходили на посильную работу в колхоз.

Бригадиром после войны в Край-Иньве работал Можаев Владимир Егорович, участник Великой Отечественной войны, конюхом Хорошев. Пасечником и кузнецом работал Бурлаков Егор Тимофеевич. В сельхозартели была одна машина «полуторка», на которой бессменным водителем работал Брагин Василий Григорьевич.

Так как деревни Край-Иньва и Коммуна были колыбелью первого в Юсьвинском районе коллективного хозяйства «Заря будущего», советские власти уделяли ей большое внимание и поддержку. Это позволяло поддерживать относительно других деревень высокий уровень жизни. Социально-бытовые условия жителей деревни лучше всего представить на основе воспоминаний жителей деревни.

Петухова Нина Петровна вспоминает: «В сельхозартели вся оплата колхозникам шла в течение года натуроплатой: зерном, мукой, сеном, овощами и др. сельхозпродуктами. И только в конце года получали живые деньги за трудодни, и в декабре ездили в Пермь за покупками. Детский сад тоже был расположен в Коммуне, туда водили колхозники своих детишек на целый день. В советское время ребята с д. Край-Иньва учились в Верх-Меговской начальной школе, пока в 1968 г. ее не закрыли. Средние и старшие классы учились в Юсьвинской школе.С 1968 года все дети обучались в Юсьвинской школе. Ребята постарше ходили до дома пешком. В деревне была девочка Нина Можаева с редким заболеванием – карликовость. И все дети деревень Край-Иньва и Коммуна, когда утром шли в школу в Юсьву за 5 км, по очереди в паре несли ее на руках».

Трудные военные годы вспоминают дети войны. Воспоминания Барсуковой (Брагиной) Зинаиды Васильевны и Петуховой (Ярусовой) Нины Петровны опубликованы на странице деревни "Край-Иньва" в разделе "Воспоминания".

В 50-60-е гг. ХХ века в деревне д. Край-Иньва было 22 дома, отдельно за ложком стоял добротный 2-х этажный дом у родителей Галины Даниловны Князевой, дом отличался от остальной основательности и размерами, фамилия у хозяев дома была Вяткины».

Молодежь Край-Иньвы ходили на праздники в клуб деревни Коммуны. Дружно деревенские отмечали не только советские праздники, но и религиозные. У каждой деревни они были свои, в д. Край-Иньва - это 12 февраля Трёх Святителей, 12 июля Петровку, 11 сентября Иванов день. На большие праздники выходили гулять на иньвенский мост. На праздниках всегда звучала гармошка, гармонистом был Князев Николай Иванович».

Из исследования событий XX века в советское время следует, что причины роста населения, наблюдаемые в первой трети века, связаны с успешной деятельностью сельскохозяйственной коммуны. Советская власть заботилась и о благоприятных социально-культурных условиях. Даже жители других деревень переселялись сюда.

В годы Великой Отечественной войны не все мужчины вернулись с фронта, поэтому рост населения не наблюдается, но численность в послевоенное время восстанавливается и сохраняется на прежнем уровне.

В 1970-е гг. проводилась политика поддержки сельского хозяйства в СССР, строились новые фермы и другие объекты. Была работа, колхозники имели подсобные хозяйства, деревня жила полной жизнью.

В конце XX – начале XXI века численность населения деревни резко снизилась. К началу 2020-х гг. в деревне проживало 3 человека в трех дворах. Некоторые дома используют в летний период под дачи. В чем причины такого резкого изменения ситуации?

Главной причиной оттока населения бывшие жители деревни считают - отсутствие работы. Ферма закрылась в 1990-е гг. В деревне закрылся магазин, клуб, нет детского сада. В д. Край-Иньве не стало детей школьного возраста.

Преимуществом жизни в деревне является чистый воздух, красивая природа, возможность заниматься такими промыслами как рыбалка и охота, возможен сбор грибов и ягод.

Сделать это можно, отправив письмо по электронной почте на адрес: bib-uswa@mail.ru с пометкой «Энциклопедия».

В годы войны семья состояла из 9 детей, мамы и бабушки, которая всю жизнь ждала младшего сына с войны, но так и не дождалась.

В годы войны семья состояла из 9 детей, мамы и бабушки, которая всю жизнь ждала младшего сына с войны, но так и не дождалась.Воспоминания Петуховой (Ярусовой) Нины Петровны 10.02.1947 г.р. уроженки д. Коммуна Юсьвинского сельского совета о дер. Край-Иньва.

В деревню Край-Иньва переехала с Коммуны с родителями в двухлетнем возрасте, когда отец там построил новый дом. Отец Ярусов Петр Васильевич был родом из Коммуны, до войны проживал в Юрле, работал заведующим сберкассой. В 40-ые годы ХХ в. переехал на родину в Коммуну к сестре Боталовой (Ярусовой) Марие Васильевне. Жили и работали в коммуне в сельхозартели «Заря будущего». Сельхозартель «Заря будущего» в этот период была одной из крепких коллективных хозяйств не только в Юсьвинском районе, но и наверняка в Коми-Пермяцком округе. И многие стремились попасть туда работать и жить. Здесь благодаря крепкой сплоченной работе членов сельзхозартели, всегда был урожай, было развито садоводство, выращивали овощи, огурцы, помидоры, очень много сеяли лен. В д. Край-Иньва была отельная бригада. Бригадиром работал Можаев Владимир Егорович, участник Великой Отечественной войны, конюхом Хорошев. Между Коммуной и Край-Иньвой находились 2 коровника, свиноферма, овцеферма, звероферма, где разводили лисиц. Была пасека, где содержалось около 100 пчелосемей. Был свой зерноток, сушилка, кузница. Пасечником и кузнецом работал Бурлаков Егор Тимофеевич. В сельхозартели была одна машина «полуторка», на которой бессменным водителем работал Брагин Василий.

В сельхозартели вся оплата колхозникам шла в течение года натуроплатой: зерном, мукой, сеном, овощами и др. сельхозпродуктами. И только в конце года получали живые деньги за трудодни, и в декабре ездили в Пермь за покупками.

В д. Коммуна было правление колхоза. Был и детский сад, куда водили колхозники своих детишек на целый день. Рябят было много, всего в «детдоме» как они его называли, было открыто 4 группы. Воспитателя не было, была нянечка Кривощекова Анна (отчество - ?) и кухарка Казанцева Мария Федоровна, как помнят дети Коммуны послевоенного периода.

В д. Коммуна был клуб, было много молодежи, жили дружно и весело. В Коммуне отмечали советские праздники: Новый год, 8 Марта, 1 Мая, 7 Ноября. Вначале отметят советский праздник в д. Коммуна, а вскоре празднуют православный церковный праздник в д. Край-Иньва: 12 февраля Трёх Святителей, 12 июля Петровку, 11 сентября Иванов день. На большие праздники выходили гулять на иньвенский мост под Коммуну. Мост находился под присмотром бездетной пары, которые там и жили на берегу Иньвы около моста в маленькой избушке. На праздниках всегда звучала гармошка, гармонистом был Князев Николай, брат Нины Ивановны Князевой. Приходил с д. Мосино с гармошкой Анатолий, в деревне дали ему прозвище «Толя-Мося».

В 50-60-е гг. ХХ века в деревне д. Край-Иньва было 22 дома, отдельно за ложком стоял добротный 2-х этажный дом у родителей Галины Даниловны Князевой, дом отличался от остальных основательностью и размерами, фамилия у хозяев дома была Вяткины. Проживали в деревне семьи Котельниковых, Чечулиных, Брагиных, Ярусовых, Хорошевых, Можаевых, Боталовых, Сторожевых. Семьи были многодетные: по 5-7 детей. Самая большая семья была Брагиных, в семье росло 7 детей. Хозяин всю семью держал в строгости и страхе. По 6 детей росло в семьях Сторожевых и Боталовых.

Многие с Коммуны переселились в Край-Иньву, построили новые дома. Так и мой отец утром до работы вместе с матерью поднимут один ряд дома, днем он - на работе в колхозе, а вечером на себе тащит бревно с леса для следующего ряда. Переселились в новый дом в 1949 году. Вскоре его вместе с другими колхозниками Юсьвинского района отправили в Москву «выбивать» сельхозинвентарь. С собой везли продукты, но что-то случилось в поездке, после чего отца и Мехоношину Анну Ильиничну с Юсьвы арестовали, продукты изъяли. Отца через какое-то время отпустили, а судьба Мехоношиной А.И. так и до сих пор неизвестна, только в 2001 году родственникам на запрос прокуратура Пермской области ответила, что она была осуждена по ст. 118 УК РСФСР (дача взятки) и по закону РФ о реабилитации жертв политических репрессий не подлежит.

Вскоре после возвращения из Москвы отца отправили на лесозаготовки в «курень» в п. Лесной за д. Дубленово. Семья: мать, я 2-х годовалая, брат Анатолий полугодовалый и старая бабушка остались жить в д. Край-Иньва в новом доме. Отец в п. Лесной сошелся с другой женщиной, также отправленной с нашей деревни на лесозаготовки, и в семью больше не вернулся. Работал начальник лесоучастка в п. Лесной, затем в п. Малиновка, а когда лесоучастки закрыли, его перевели на работу в Кудымкар, работал директором кирпичного завода.

Все ребята с д. Край-Иньва учились в Верх-Меговской начальной школе, пока в 1968 г. ее не закрыли. Средние и старшие классы учились в Юсьвинской школе.

В д. Край-Иньва выросла Нина Боталов (впоследующем она работала провизором в юсьвинской аптеке), которая родилась коротышкой (лилипутом). И все дети деревень Край-Иньва и Коммуна, когда утром шли в школу в Юсьву за 5 км, по очереди в паре несли ее на руках.

Вот такими запомнились Нине Петровне Петуховой (Ярусовой) годы жизни с 1949 по 1963 в д. Край-Иньва.

Источник: информант Петухова Н.П., февраль 2020 г., с.Юсьва

Вернуться к списку известных людей